- 荆门CuNi18Zn20报价上海博虎实业有限公司

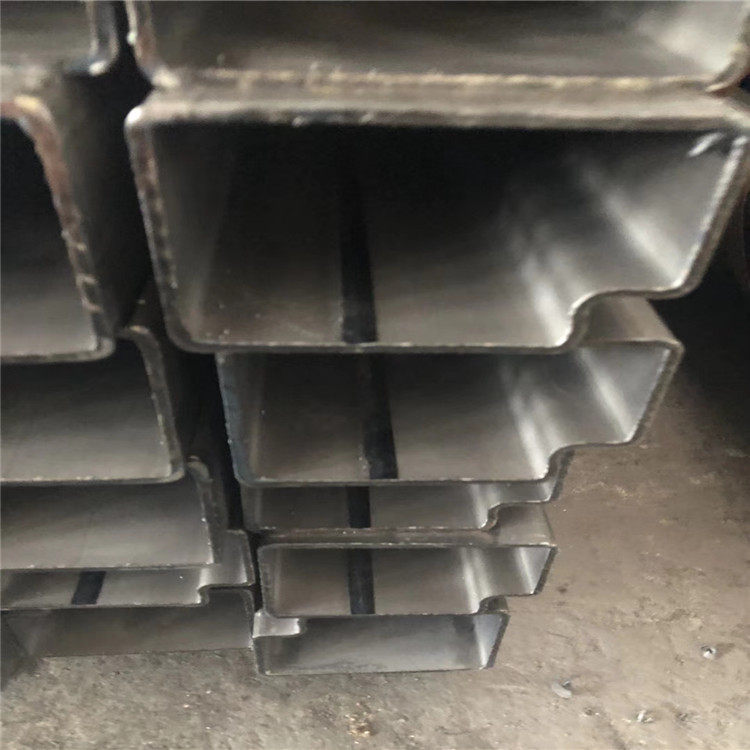

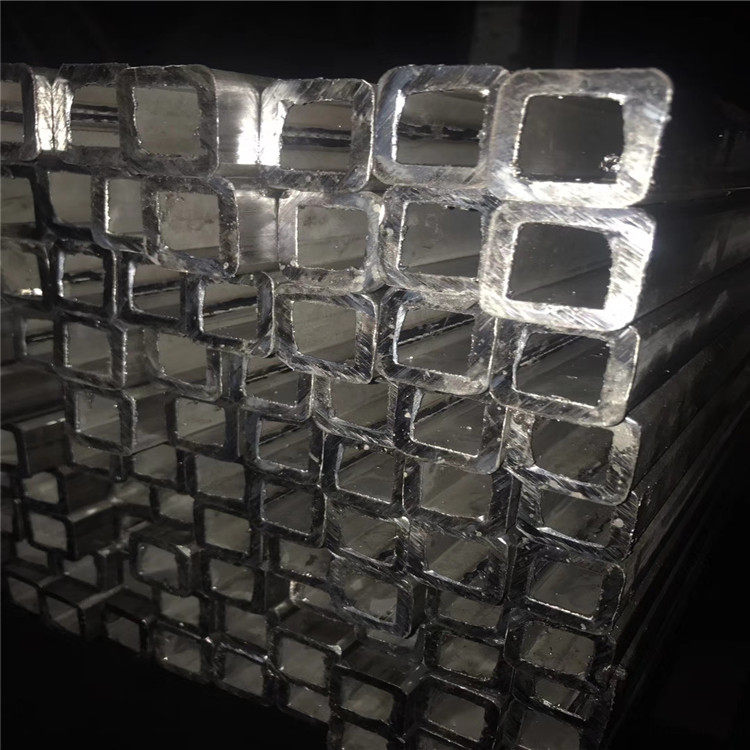

- 140*160*14无缝方矩管宜春Q345C直角方管货源充足

- 阳江5135合金钢研磨棒联系方式

- 10*100*1.0方管 荆州异型灯杆 电力

- 黔南1213易切削钢四角棒联系电话

- 上海X12CrMnNiN18-9-5不锈钢板材型号及价格

- 周口Q345D直角方管 泰岳 汽车制造用180*250*8尖角矩形管

- 黑龙江牡丹江光伏电缆回收带皮电缆回收当场结算

- 2025推荐——江苏连云港赣榆不发火水泥砂浆<实力兼具>

- 2025恒鑫供应X10Ni9合结钢圆棒、X10Ni9表面是什么样的

- 阻燃补偿导线ZR-KX-GS-VVRP、ZR-SC-GB-VVP 优价[股份有限公司]欢迎您

- 湖南1.3561锻方1.3561BH化学成分及用途

12*1.5方管 遵义Q235C方管 门窗装饰

12*1.5方管 遵义Q235C方管 门窗装饰

为了获得有用而质量安稳的产品,依据剂工业化出产机选矿的要求,本研讨具体研讨了塔尔油与和氧气(空气)的反响进程。通过重复实验,断定了如下较适合的进程。实验设备。实验室RA-315的实验设备设备如图1所示。经预先枯燥脱水的塔尔油装在带有温度计、导气管和拌和器的2mL的四颈瓶中,通过流量计通入空气进行氧化反响和精制,制得RA-315。进程。RA-315的工艺进程首要包含脱水、氯化反响、氧化反响及精制等进程。

无锡征图钢业有限公司

热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。

12*1.5方管 遵义Q235C方管 门窗装饰

其中点是死的,就是你有没有过硬的技术,阀门得好不好,即硬件:而第二点是活的,就是技术文件是否规范,也就是软件,后面这第二点往往被忽视,“认识我们的产品也就可以",有这种看法或停留在这个水平上就会在参与竞争中吃亏,就好象一个人满肚子学问,就是说不出来,还是没人认可。阀门采购的通行方式3.1关于“MR"文件。“MR”文件的英文名称为“MaterialRequistion”即材料要求,一般“MR”文件包括两部分内容:“MR”文件采购材料单“MaterialRequistion”材料供货规定“MaterialRequistionfordetailedsupplyofvalve”如果标书中有一份“MR”文字的材料供货规定,阀门厂商一定要认真研究这份文件中对于阀门的非常具体的要求。

随后市场需求明显跟进不足,商家有心无力,操作逐渐理性。临近上周末,DN32直缝焊管市场多已进入盘整状态。当前钢价暂时涨至阶段性高点,加上期钢的持续回调影响市场拉涨信心,进口矿等原材料市场震荡回调还在持续,成本支撑不稳;加上钢价在短期快速反之后,DN32直缝焊管市场存在一定的确认调整需求,对此,笔者认为近期国内钢材市场整体震荡整理运行,不排除部分商家为出货而主动下调报价的情况出现,建议商家落袋为安。

(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。

(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。

(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。

(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。

(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。

(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。

(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。

另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。

连铸连续铸钢是通过连铸机将钢液连续地铸成钢坯的工序。与模铸相比,连铸具有以下优越性:简化工序、节能;铸坯切头率降低、金属收得率比模铸高7~12%;凝固;优化成型。连铸工艺的流程为:钢液通过中间包注入结晶器内,迅速冷却成具有一定厚度的凝固壳而内部仍为液态的铸坯。铸坯下部与伸入结晶器底部的引锭杆衔接,浇注始后,拉坯机通过引锭杆把结晶器内的铸坯以一定速度拉出。铸坯通过连铸二次冷却区时,进一步是受到喷水冷却直到完全凝固。

HBI有可以从海上输往国外这一优点,但另一方面,在还原铁生产上,与生产DRI相比较,由于生产HBI时原料球团不能包覆(还原层的温度上限比生产DRI低),需要制团机等原因,总体的单位能耗增大。5结语在围绕MIDREX法直接还原炼铁装置的情况中,如何降低环境负荷、对应地球变暖,在近年也已成为重大的课题。一般认为,这不仅是要从如何排出物的观点,而且是要从减少排放量的观点来应对的问题。在这个意义上,减少能量消耗本身不仅仅是出自降低成本的观点,而且在环境对应上也已成为重要的要素。